2025年11月14日是第19个世界糖尿病日,今年聚焦糖尿病与幸福感。提到糖尿病,许多糖尿病患者在就诊时都会被医生建议检查眼底,这常常让人感到困惑:“我只是血糖高,和眼睛有什么关系?”对此,北京爱尔英智眼科医院梁军院长解释:视网膜是全身新陈代谢最旺盛的组织之一,能量需求极高,因此也对血液环境的变化异常敏感。当血糖长期失控,高糖血液就如同黏稠的糖水,持续不断地冲刷、侵蚀那些比发丝还要纤细的血管。久而久之,这些脆弱的毛细血管便会受损、变形,甚至发生渗漏或堵塞,进而引发糖尿病视网膜病变(简称“糖网”)。

下面,梁军院长将为我们揭开这场眼底“隐秘战争”的序幕,看清高血糖是如何一步步“啃食”光明。

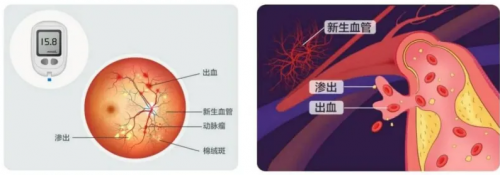

第一阶段:渗漏与“水肿”

健康的血管壁本是紧密连接的优质水管,但在长期高血糖的浸泡下,视网膜的毛细血管内皮细胞首先受损。

血管渗漏:血液中的液体、脂肪和蛋白质(脂质渗出)通过这些孔隙不断渗漏到视网膜的组织中,导致视网膜水肿。

黄斑受累:如果渗漏发生在视网膜最关键的中央区域——黄斑,就会形成糖尿病性黄斑水肿(DME)。黄斑负责我们最精细的中心视力,如阅读、识别人脸。一旦发生水肿,患者会感到中心视力模糊、扭曲(看直线变成波浪线)、眼前仿佛蒙上毛玻璃或出现中心暗影。糖尿病性黄斑水肿是导致糖友视力中度至重度下降的首要原因。

此时眼底虽然已“受灾”,但还在可控范围内。患者可能仅感到轻微视力下降,甚至毫无症状。专业的眼科医生通过眼底镜检查,能看到微血管瘤(血管壁薄弱处形成的“小鼓包”)和点状出血。

第二阶段:视网膜缺血、缺氧

高血糖会让血液变得粘稠,并加速动脉硬化。当正常的血管遭到破坏,没办法给视网膜供血、供氧时,意味着氧气和营养的供应链被切断,相应的视网膜区域就会缺氧、窒息。

棉絮斑与静脉串珠:神经纤维层因缺血坏死,在眼底看起来像一小团一小团的棉花,这就是 “棉絮斑” ,是视网膜缺血的明确标志。同时,受损的静脉血管会出现类似腊肠的形状变化,称为 “静脉串珠” ,这些都是在向身体发出强烈的缺氧警报。

第三阶段:新生血管,“灾难”的开始

面对大面积缺血时,视网膜不会坐以待毙。它会释放出一种名为血管内皮生长因子(VEGF) 的强烈求救信号,试图“自救”,即快速建立新的血管(新生血管),为缺氧的视网膜供氧。

然而,这是另一场“灾难”的开始。

在高血糖这个扭曲的指挥棒下,仓促长出的新生血管是“残次品”:它们的结构极其脆弱,血管壁像劣质水管,缺乏正常的支撑结构,一碰就破。一旦血管破裂,血液瞬间涌入清澈的玻璃体内。患者会突然感到眼前有大片黑影飘动、红色烟雾笼罩,视力在几分钟或几小时内骤降,甚至降至仅存光感。

一种更严重的并发症——牵拉性视网膜脱离,伴随新生血管生长的,还有一种叫做 “纤维增生” 的组织。新生血管和这些纤维组织结合在一起,就在视网膜表面形成了一层薄薄的 “纤维血管膜”。这层纤维血管膜本身具有收缩能力,这种强大的牵拉力足以将视网膜扯下来,造成牵拉性视网膜脱离。这是糖尿病视网膜病变最严重的并发症,若不能及时治疗,将导致永久性、不可逆的视力损伤。

梁军院长提醒,想要更好地控制糖网发展,需要采用双管齐下的战略,既要控糖,又要遵医嘱进行定期眼底检查监测。控制血糖,是治疗糖尿病视网膜病变的关键,而定期检查眼底对于早期糖网的治疗以及延缓糖网进展至关重要。对于早期病变,可视病程用药物来改善视网膜的血液循环;当病变发展到一定程度,比如出现视网膜新生血管等情况,可考虑用激光破坏周边视网膜,减少新生血管因子的产生;而对于病情严重的患者,如出现玻璃体积血长时间不吸收、牵拉性视网膜脱离等情况,则需要进行手术治疗。

标签: